今日の生徒朝礼は、井川校長先生でした。

話の内容は、今年の干支にちなんで、『龍』についてです。

中国で作られた故事成語の『画竜点睛』に関し、校長先生の描いた龍の絵を使って話してくださいました。

3学期は、締めくくりの学期です。

龍の絵に目を描きこんだら、龍が絵から飛び立ったように、みなさんも充実した3学期を過ごし、次のステージに飛び立ってほしいと締めくくられました。

校長先生の書も素敵だったですが、龍の水墨画も素敵でした。

その後、清掃活動の表彰を行いました。

みんな清掃をよく頑張ってくれています。

朝マラソンの様子を紹介します。

今日は、なんせ寒かったです。

グランドに出ると、地面が凍っていました。

山から朝日が顔を出そうとする中、子どもたちの全力の走りが見られました。

学園や分校の教職員も一緒に汗を流しました。

さあ、今日も一日頑張ろう!

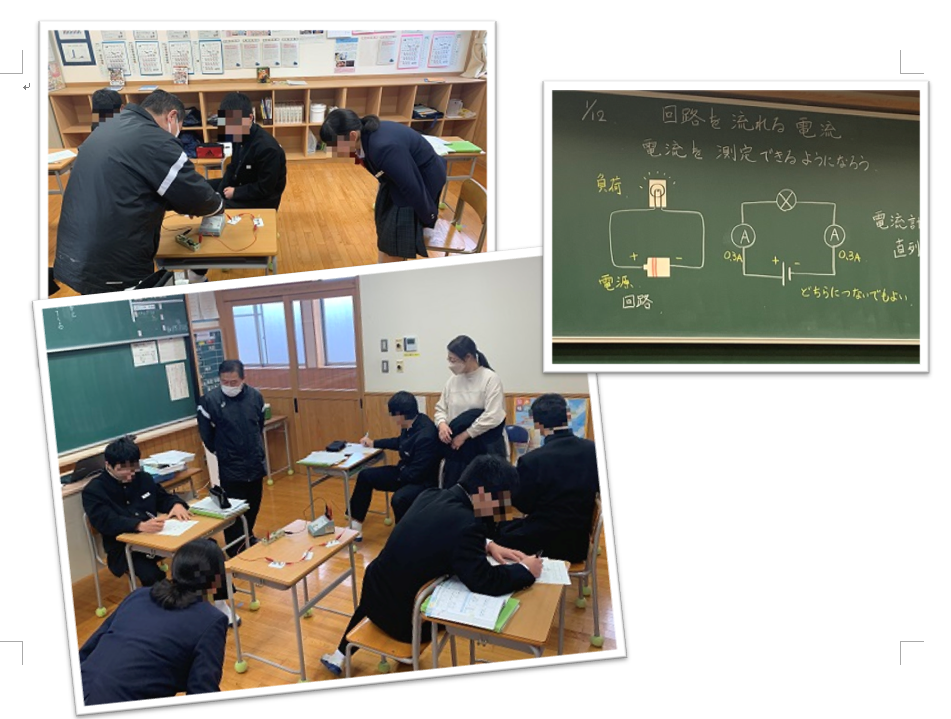

今日の授業は、2年生の理科です。

教室で電流の実験をしていました。

直列つなぎと並列つなぎで流れる電流の量を調べました。

子どもたちは、電流の変化に興味津々‼

やっぱり新しいことを知ることって楽しいですね。

今年初めての和太鼓練習を紹介します。

学園や分校の先生と一緒に子どもたちが和太鼓をたたきました。

みんなで楽しく太鼓を打ち鳴らしました。

今年も心地よい響きを皆さんにお届けできそうです!

3学期が始まりました。楽しい冬休みを過ごし、久しぶりの学校で担任の先生と楽しそうに話をしたり、学活では目標を書いたりしていました。

始業式では藤原校長先生から、北陸の震災についてや今年の干支の辰についての話をしていただきました。

辰は運気の高まる干支だそうです。

それぞれの夢を形にできる年にしてほしいと思います。

校長先生のお話の後は、冬休みの反省と3学期の目標を発表しました。

受験や検定に向けての勉強や部活動をしっかりやっていきたいと頼もしい目標を聞くことができました。

2学期の終業式を行いました。

終業式ではわかば分教室の井川校長先生から、大晦日に食べる蕎麦や除夜の鐘の意味を教えていただきました。

子どもたちにも煩悩を断ち切って新年も生活を正しながら目標に向けてして頑張ってほしいと思います。

その後は、一人ひとりの決意表明を行いました。

『2学期は勉強に駅伝と充実した日々を送ることができました。』

『計画的に宿題を終わらせトレーニングをする』などそれぞれが自分の思いを語りました。

新年、成長し元気な姿で会えるのを楽しみにしています。

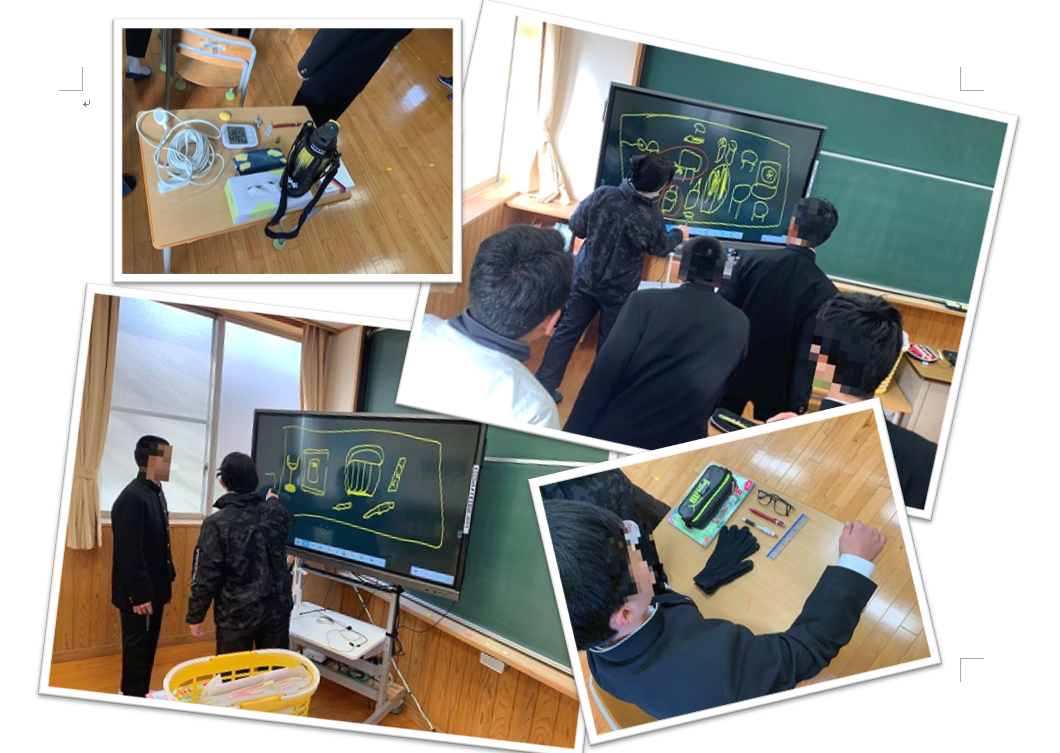

今日は1年生の英語の授業を紹介します。

「There is」 や「There are」を実際に使うのに挑戦しました。

2人がペアになり、自分の机の上の状況を相手に説明します。

それを聞いた相手が耳からの情報だけを頼りに電子黒板に描いていきます。

子どもたちは、机の上にいろいろなものをセットし、相手に説明していました。

なかなか、面白い絵が揃いました。

頭に入った知識を実際に使ってみる。

アウトプットをすることで、実際に使える知識になっていきます。

子どもたちに「分かる体験」「出来る体験」をさせることで、学ぶことの楽しさを味わってもらいたいと思います。

中学1年生が、ハンセン病について学びました。

学担は『自分たちに何ができるか』ということを生徒に投げかけながら、ハンセン病問題を子どもたちの身近な問題として感じ取れるよう丁寧に話を進めました。学習を通して、正しい知識を持つことやその知識を身近な人と共有していくことの大切さを熱く伝えました。

これかの未来を担っていく生徒たちに「差別をしない・許さない態度」を身に付けてほしいと思います。

今日の生徒朝礼では、船木小学校の井川校長先生が講話をしてくださいました。

お題は『潜在能力』。

潜在能力とは、自分も周りも気が付かない、内に秘めた力。

それをどうすれば引き出せるのか…。

ポイントが5つあるそうです。

①人の話に耳を傾ける。

②ストレッチ目標(手が届きそうな目標)を設定する。

③苦手なことにもあえて取り組む。

④自分を100%信じる。

⑤とにかく行動をおこす。

この5つを意識して生活し、内なる力『潜在能力』を引っ張り出しましょう!

きっと、見える景色が変わってきますよ。

今日は、防災学習の一環として、新居浜市の防災センターを訪問しました。

防災センターでは、地震体験や火災避難体験、消火体験など様々な体験をさせていただきました。

様々な活動を通して、『命を守るのは自分自身』ということを意識できたように思います。